Un provvedimento della Lega obbliga il Ministero della Cultura a scrivere linee guida contro la “cancel culture”. Ma il fenomeno di cui tutti parlano, esiste davvero? E cos’è?

“Stop alla #cancelculture. Un atto dovuto per tutelare e tramandare i nostri patrimoni artistici e culturali, salvandoli dalla pericolosa deriva di chi vorrebbe cancellarli per riscrivere la storia a proprio piacimento”. Questa la frase con cui il ministro Matteo Salvini ha annunciato su X, il 30 novembre scorso, l’approvazione del provvedimento con cui chiede al Ministero della Cultura di adottare linee guida che conservino “l’autenticità storica di libri, film e canzoni anche nella loro versione originale”. Solo gli ultimi di tanti annunci di questi mesi, da parte di politici, giornalisti, intellettuali. Anche se questa volta, di fatto, in base al provvedimento, il Ministero della Cultura dovrebbe presto iniziare a scrivere delle linee guida che limitino questa pericolosa “cancel culture”. Pochi giorni dopo, alla kermesse di Fratelli d’Italia “Atreju”, il 16 dicembre, il ministro della Cultura Gennaro SangIuliano ha chiarito di vedere una necessità simile: “costruiamo una cultura libera, contro la dittatura del politicamente corretto e i maestrini con il dito alzato” ha twittato, col plauso di altri parlamentari del partito di maggioranza. Ma è davvero una priorità? Davvero esiste una “cancel culture” che minaccia canzoni, film e libri, tanto da rendere necessario un provvedimento governativo, e una “dittatura” di questo politicamente corretto?

La sequenza di proclami ministeriali ci offre l’occasione, e l’urgenza, di far luce su un processo che sta diventando piuttosto pericoloso. Ma non dalla prospettiva che vorrebbero i ministri citati. Partiamo dall’inizio.

Storia di un’accusa

Il concetto di “cancel culture” è prettamente anglosassone e ha una storia lunga, che trovate riassunta qui. La definizione non è univoca, ma va precisato che in generale con “cancel culture” non si intendono tanto le operazioni che spaventano Salvini, come modifiche o tagli in prodotti culturali, quanto pressioni dal basso esercitate tramite boicottaggi o messaggi di protesta in massa, affinché autori considerati controversi non partecipino ad eventi o certe opere non vengano distribuite. Si tratta comunque di un fenomeno squisitamente statunitense, peraltro montato dalla destra conservatrice. In Italia è un’espressione semplicemente importata, ma ha avuto un sorprendente successo, come nel resto d’Europa, a partire dal giugno 2020, dopo l’abbattimento della statua di Edward Colston a Bristol, in Inghilterra. L’evento è stato percepito in maniera molto emotiva e preoccupata dal pubblico italiano, poiché avvenuto più o meno in contemporanea all’abbattimento di alcune statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti, in seguito all’omicidio di George Floyd. In realtà la vicenda di Colston aveva una rilevanza e uno sviluppo prettamente locale, e legato ad alcune evidenti mancanze dell’amministrazione: nessun’altra statua da allora è stata abbattuta durante una manifestazione in tutta l’Europa occidentale. Anche il dibattito sulle statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti era in corso da anni, essendo statue innalzate soprattutto negli anni ‘30, quando il marinaio divenne strumento e simbolo del suprematismo bianco. Ma il pubblico italiano, scevro di questo dibattito, e ancor più dei crimini commessi da Cristoforo Colombo in vita, ha percepito la vicenda come un attacco alla storia. Non era così: in entrambe le diversissime situazioni, gli abbattimenti hanno creato un vivace dibattito, un aumento della consapevolezza civica sulla storia di quelle statue e di quei personaggi storici, e un percorso che sta portando le comunità a scoprire personaggi che sì, erano stati rimossi dalla storia.

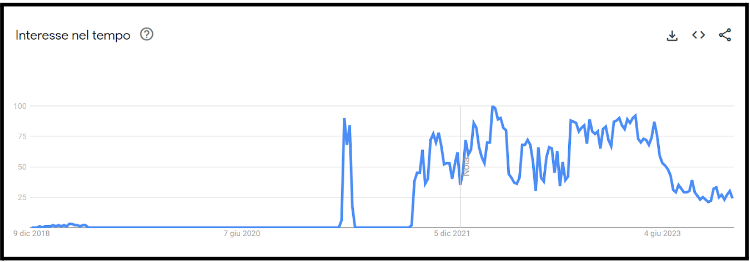

Ma poche settimane dopo accadde, sempre negli Usa, che 150 intellettuali più o meno celebri, non tutti conservatori, finissero per legittimare e difendere, a livello globale e italiano, il concetto di cancel culture, con una ormai nota lettera aperta su Harper’s Magazine: in breve, esprimevano preoccupazione circa la possibile limitazione del dibattito pubblico, sia da parte del governo oppressivo di Trump, che da parte di quello che definivano “public shaming” (gogna pubblica) e ostracismo di una società a loro dire sempre più intollerante. Da allora, come dimostrano le ricerche su Google Trends e l’uso sistemico del termine nel dibattito italiano, l’espressione è diventata di uso comune. Si badi a questo punto: a legittimarla non sono stati attiviste e attivisti che chiedevano di cambiare la narrazione, lo spazio pubblico o le parole usate, loro mai hanno parlato di “cancel culture”. A farlo è stato invece un gruppo di persone di potere che si sentivano in qualche modo limitate nella loro libertà professionale da questa nuova sensibilità emergente. Torneremo su questo tra poco.

Dalla sua entrata in auge l’espressione “cancel culture” è stata spesso sovrapposta a “politicamente corretto”, divenendone di fatto una formula più netta e dispregiativa. In Italia è stata usata soprattutto per difendere le buone e vecchie maniere contro il moderno e pericoloso “politicamente corretto”, cioè la richiesta del pubblico di comunicare in maniera diversa. È il caso della performance del 2021 in cui i comici – bianchi cis etero – Pio e Amedeo rivendicavano il loro diritto di poter usare parole offensive per descrivere persone nere o omosessuali, subito difesi anche allora con un tweet dall’altrettanto bianco cis etero Matteo Salvini che sentenziava: “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. È anche il caso della petizione del 2022 contro l’uso dello schwa, Lo schwa (ə)? No, grazie. Pro lingua nostra, con cui professori universitari e intellettuali ben incardinati mettevano in guardia contro la “proposta di una minoranza che pretende di imporre la sua legge a un’intera comunità di parlanti e di scriventi”. Ma lo hanno usato spesso anche Carlo Verdone, Luca Barbareschi, Alessandro Barbero, Michele Serra, tanti altri. Ovvio è che i firmatari della lettera contro lo schwa, i firmatari della lettera ad Harper’s e tutti i personaggi citati, oltre a uno spazio mediatico, condividono diversi privilegi che non ha la maggioranza delle persone a cui si rivolgono. Oltretutto, in che modo chiedere di usare criticamente alcuni termini o sviluppare la lingua italiana sia “cancellazione” e non, appunto, dibattito, in questi anni non è mai stato chiarito. Anche grazie all’uso strumentale di casi in cui una cancellazione c’è stata davvero: sempre negli Usa, naturalmente.

Chi sta cancellando davvero

Dal 2020 in poi sono rimbalzati ossessivamente sui giornali italiani alcuni casi di presunta “cancel culture”. Chiariamo: nei giornali italiani sono arrivate polemiche montate sul nulla, come quella a partire dalla recensione di un parco Disneyland che commentava il bacio non consensuale del principe a Biancaneve, ma sparate nei titoli per spaventare il pubblico. Ma anche casi di cose realmente avvenute, ad esempio quello della professoressa americana licenziata dalla Tallahassee classical school, in Florida, per aver mostrato agli studenti il David di Michelangelo. O ancora la modifica di alcune parole ritenute offensive dei libri di Roald Dahl. O alcuni disclaimer inseriti all’inizio di Via col Vento (un film che è pieno di riferimenti valoriali apertamente razzisti, che il pubblico italiano può cogliere solo in parte), in modo da aiutarlo alla comprensione del contesto storico e culturale in cui è stato girato. O una lunga serie di scelte Disney: Ariel interpretata da un’attrice afroamericana, Biancaneve e i sette nani senza i nani. Sono tutti casi diversi, ma in tutti i casi a cancellare non sono attiviste e attivisti: è il mercato.

Aziende (la Disney, le case editrici, la scuola privata in cui lavorava la professoressa licenziata) che per evitare di perdere clienti, invece di spiegare, preferiscono cambiare. Succede da sempre, e nel nostro eurocentrismo ce ne siamo accorti poco. Come la Disney nel 1970 metteva in scena un gatto cinese che suonava il pianoforte con le bacchette per vendere meglio il prodotto, così nel 2022 invece di spiegare il contesto in cui l’ha creato, preferisce semplicemente segnalare l’errore, sempre per vendere meglio il prodotto (in questo caso, poter continuare a venderlo). Così come nel 2023 si fa interpretare Cleopatra a un’attrice di origine africana, Adele James, per incontrare il gusto del pubblico americano (e ottenere molta visibilità gratuita grazie ai giornali che faranno polemica), nel 1963 la si fece interpretare a Liz Taylor, che certo alla regina egizia non assomigliava per nulla. Annibale con ogni probabilità non somigliava a Denzel Washington, è vero, ma non somigliava neppure a Victor Mature che lo interpretò nel 1959. Semplicemente, a certi tipi di cancellazione operate dal mercato siamo abituate: se non abbiamo mai notato che personaggi di fantasia venissero interpretati sempre da attrici e attori europei caucasici, per molti di noi è diverso quando li vediamo interpretati da altre etnie. Ma non è una novità.

Chi cancella e distrugge davvero invece, da sempre, è il potere costituito. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina sono state decine le statue di epoca sovietica abbattute nel paese – e autori e libri “russofoni” banditi -, come sono state decine in tutti i paesi ex sovietici dopo la caduta dell’Urss: al potere di turno non importa nulla che tutto ciò sia storia. I talebani in Afghanistan hanno distrutto le statue dei Buddha di Bamiyan: le hanno fatte esplodere. Il nuovo stato nazionale italiano ha eliminato quartieri interi per far spazio alla sua nuova capitale, Roma. Il British Museum di Londra non racconta nella pannellistica come e perché quegli oggetti sono arrivati a Londra. E gli esempi potrebbero essere centinaia.

Ogni regime (in senso ampio in questo caso, comprendendo anche quelli democratici) punta a cancellare ciò che non gli è congeniale: ad Alba nel 2022 hanno rimosso da una piazza la statua equestre del generale Giuseppe Govone sostituendola con una bambina alta 12 metri che si chiama Alba e celebra Michele Ferrero. A volere questo cambiamento non sono stati attiviste e attivisti: è stato il potere, economico in questo caso, politico la maggior parte delle altre volte. Eppure nessuno utilizza l’espressione “cancel culture” quando si parla di cancellare dalla memoria intere parti della storia d’Italia, o della vita di un personaggio storico. È il caso di Cristoforo Colombo, condannato in vita per crimini considerati gravi già all’epoca, e mitizzato dallo stato nazione italiano; del generale Luigi Cadorna, figura di cui è noto il disprezzo per le vite dei soldati e la campagna diffamatoria nei confronti di quelli imprigionati dopo Caporetto, accusati ingiustamente di essere vili e incapaci, “preferendo all’onore e alla morte l’onta della resa”; e di tanti altri. È il caso della cancellazione dal dibattito pubblico dei crimini pluridecennali commessi dagli italiani e dal regime fascista ai danni delle comunità slave a Nord-Est, che sono contesto e premessa dei crimini da parte dei partigiani titini (non tutti slavi, ma anche questo viene rimosso) che invece oggi lo stato italiano ricorda con una celebrazione dedicata. O ancora è il caso delle figure femminili il cui contributo storico, culturale e scientifico è stato sminuito nei secoli tanto da essere sostanzialmente ignoto al grande pubblico: gli esempi, solo in Italia, sono diversi.

Insomma, la cancellazione è già in atto, è strutturale, e viene fatta dall’alto, dai libri di scuola, alle strade, alle piazze. Ora siamo nel pieno di un processo di cristallizzazione mitica di un passato problematico, o perlomeno in un tentativo: per Cadorna solo un mese fa è stata organizzata una grande cerimonia per inaugurare l’inizio dei lavori di restauro del suo mausoleo fascista a Pallanza. A Genova si è finanziato abbondantemente il restauro al monumento ai caduti della Repubblica di Salò, collaborazionista della Germania nazista. Il mausoleo abusivo del gerarca e criminale di guerra Rodolfo Graziani ad Affile, datato 2012, che ovviamente cancella i crimini di guerra dello stesso, viene difeso dagli stessi che parlano di “cancel culture”.

E tutto questo accade perché il termine “cancel culture” è stato fatto entrare nel dibattito pubblico in modo puramente strumentale, da usare contro chi dal basso chiede delle modifiche, degli aggiornamenti, della ricerca, dello sviluppo, da parte di chi invece vuole mano libera, dall’alto, per mantenere tutte le cancellazioni esistenti: e se serve, permetterne di nuove. Facile notare come in questa fase chi urli all’assenza di libertà di pensiero e alla persecuzione delle maggioranze, ottenga spesso una visibilità enorme e la possibilità di parlare in televisione a tutte le ore, come nel recente caso del generale Vannacci. Una mazza da usare contro chiunque provi, dal basso, a porre dubbi o richieste.

Chi decide cosa deve essere celebrato?

Se torniamo al tweet del ministro Salvini che citavamo all’inizio, appare evidente quindi come la sua prospettiva sia faziosa e vada ribaltata. Ministri, senatori, generali, professori universitari e membri della classe dirigente possono decidere di raccontarsi come novelli Winston che si oppongono eroicamente alla riscrittura della storia operata dal cattivo Grande Fratello al governo, di orwelliana memoria. Ma è una trappola, perché al potere e al governo ci sono loro. L’autenticità storica che Salvini dice di voler salvaguardare evoca il mito delle origini, la purezza di un passato perduto, ed è un luogo comune della propaganda conservatrice. Ė molto preoccupante che ad arrogarsi il compito di difendere questa presunta autenticità sia il governo stesso.

La “cancel culture”, nel modo in cui viene raccontata dai media, esiste solo nella propaganda della destra. È l’accusa a un nemico immaginario nell’ambito di una contrapposizione semplicistica in cui esistono solo conservatori e progressisti. Ma la facoltà di cancellare e conservare selettivamente è del potere in generale, più che di uno specifico blocco sociale o ideologico. La censura è realmente tale solo in relazione a delle dinamiche di potere, cioè quando a metterla in atto è un gruppo sociale ai danni di un altro con meno potere: a “cancellare” (e mantenere cancellato e rimosso) è chi, di volta in volta, ha il potere di farlo. Ciò che sta accadendo e che preoccupa chi parla di “cancel culture” è semplicemente il fatto che gruppi storicamente svantaggiati, o rimossi, o analfabeti, si stiano prendendo un potere maggiore che in passato, tale da mettere in discussione le narrazioni dominanti. Questo nuovo fenomeno storico dovrebbe suscitare entusiasmo in chi si occupa di storia e patrimonio culturale: la censura è un’altra cosa.

A noi, che in questi rapporti di potere siamo svantaggiate, va il compito di dire no! Non concediamo a chi è al potere di stabilire che cosa del nostro passato possa dirsi degno di essere ricordato e celebrato e cosa non lo sia, perché questo è solo un pretesto affinché i privilegi di classe, razza e genere che certi gruppo detengono possano essere conservati.

0 Comments